COLUMN ~私とH-IIAロケット~

松永 浩史

現所属:宇宙輸送技術部門 宇宙輸送系基盤開発ユニット

当時のH-IIA担当業務

H-IIAプロジェクト発足当初からH-IIA12号機まで構造系開発担当(主に衛星フェアリングや衛星分離部の開発)、及びペイロードインタフェース関連設計解析(衛星振動荷重解析等)を担当しました。

2020年からはH-IIA維持設計や信頼性向上に取り組んでいます。

最終号機を迎えるH-IIAロケットへのメッセージ

H-IIA開発では、機体構造系開発メンバーの一員として、主には衛星フェアリングや衛星分離部の開発、衛星インタフェース関連の解析を担当しました。

開発序盤は比較的若手の立場でしたが、諸先輩を頼りに(いっちょ前のふりをして)開発を先導していました。

H-IIA初号機打上げ成功後、海上保安庁経由で、フェアリングが漂流しているとの通報を受け、急ぎ探索用航空機(会社名は控えますが確かガルフストリーム2だったと思います)と回収船をチャーターし、

通報海域まで飛びましたが、フェアリング発見・回収には至りませんでした。その後は、落下地点に速やかに船を回航し、フェアリングを回収できる体制を整えていますが、

毎号機の事であり開発担当者としては心残りでしたが、この経験はイプシロンやH3開発に活かされています。

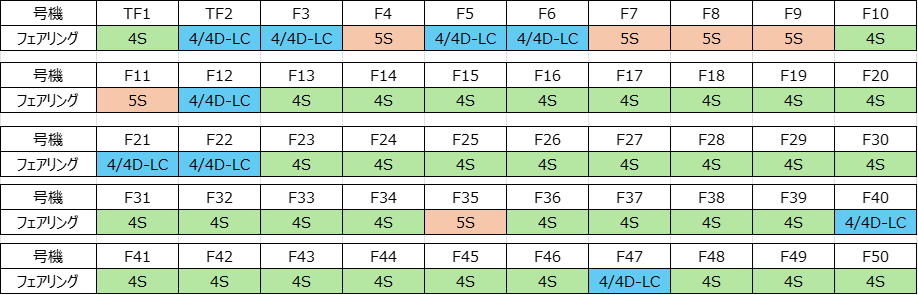

H-IIA用フェアリングは、色々な大きさの衛星を搭載出来るよう、3種類の衛星フェアリングを開発しました。

- 4S型:シングルロンチ用、直径4m

- 5S型:シングルロンチ用、直径5m(4S型より大型の衛星を搭載可能)

- 4/4D-LC型:デュアルロンチ、直径4m(1回の打上げで2基の衛星を搭載可能)

これまでの衛星フェアリングの使用実績は下表のとおりで、4S型:35機、4/4D-LC:9機、5S型:6機です。時系列で振り返ると、開発当初は5S型や4/4D-LC型が多く、 フェアリング包絡域検討や衛星振動荷重解析等のミッション検討は機体コンフィグレーションのバリエーションが多く、課題も多かったですが、 諸先輩の知恵を借りつつ解決にあたった経験や知見は今でも大きな財産です。

F42号機からは、現部署にてH-IIA維持設計、不適合対応や他機種からの水平展開を担当しています。

直近の大きな取り組みとしては、イプシロン6号機やH3試験機1号機の原因究明を踏まえたH-IIAへの影響評価を行い、

三菱重工はじめとする関係企業の皆さんの地道な取組みのお蔭で連続成功につながっていると思います。

H-IIA開発・運用に携わった多くの関係者の想いを搭載し、最終号機の成功を信じています!

海上を漂流するH-IIA初号機フェアリング

H-IIAで使用したフェアリング型式

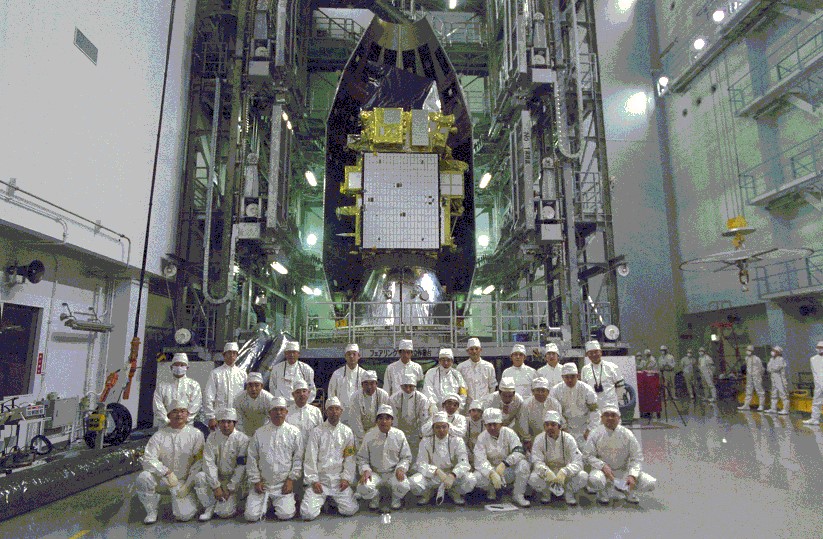

ALOSフェアリング収監作業の一コマ