COLUMN ~私とH-IIAロケット~

久保田 勲

現所属:宇宙輸送技術部門 H3プロジェクトチーム

当時のH-IIA担当業務

入社してすぐにH-IIAロケットのエンジン燃焼試験・ターボポンプ単体試験が始まりました。H-IIAプロジェクトチームではLE-7A/1段推進系/LE-5B/2段推進系開発を担当しました。

最終号機を迎えるH-IIAロケットへのメッセージ

私の原点、青春そのものであるH-IIAロケット。

入社してすぐにH-IIAロケット開発が始まり、以来ずっとエンジン・ターボポンプ・推進系開発ならびに試験設備に携わってきました。

試験機1号機の打上げまでは様々な課題・対策・検証の連続でした(・・・とてもとても書ききれません)。

当時はH-IIロケットの5号機・8号機の連続失敗からの新型ロケット1号機の打上げでしたので、関係者全員がものすごいプレッシャーの中で打上げたのを覚えています。 カウントダウンの中、緊張しながらデータを一つ一つ確認するのですが、私の緊張が伝わったのか?上司から「やるべきことは全てやった。自信を持て」と励まされたのを覚えています。

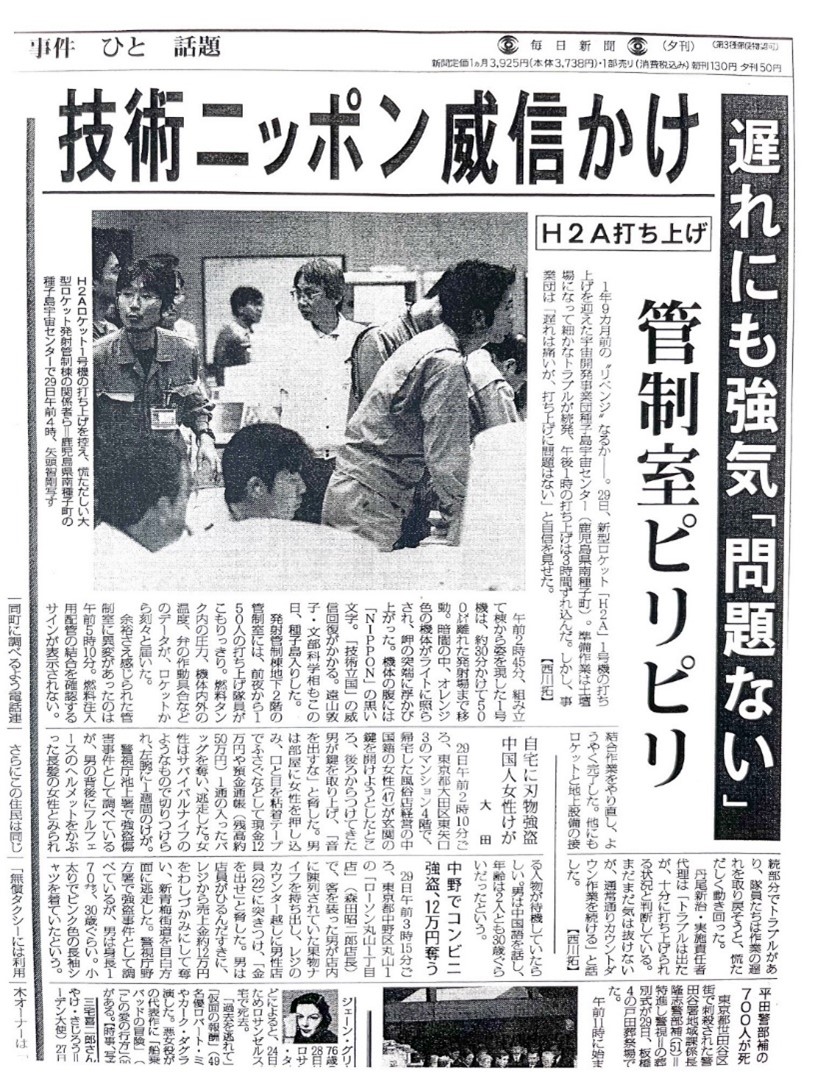

2001年8月29日 毎日新聞 試験機1号機打上げ当日の発射管制室の様子

写真は試験機1号機打上げ当日のブロックハウス(発射管制棟)内の様子が新聞に掲載されたものです。 この時、既にトラブルが発生しており「今日打上げができるのか?」慌ただしく対応していた時の写真になります(左端が若かりし筆者)。 打上げ時刻は変更になりましたが、無事に成功したので今では良い思い出です。

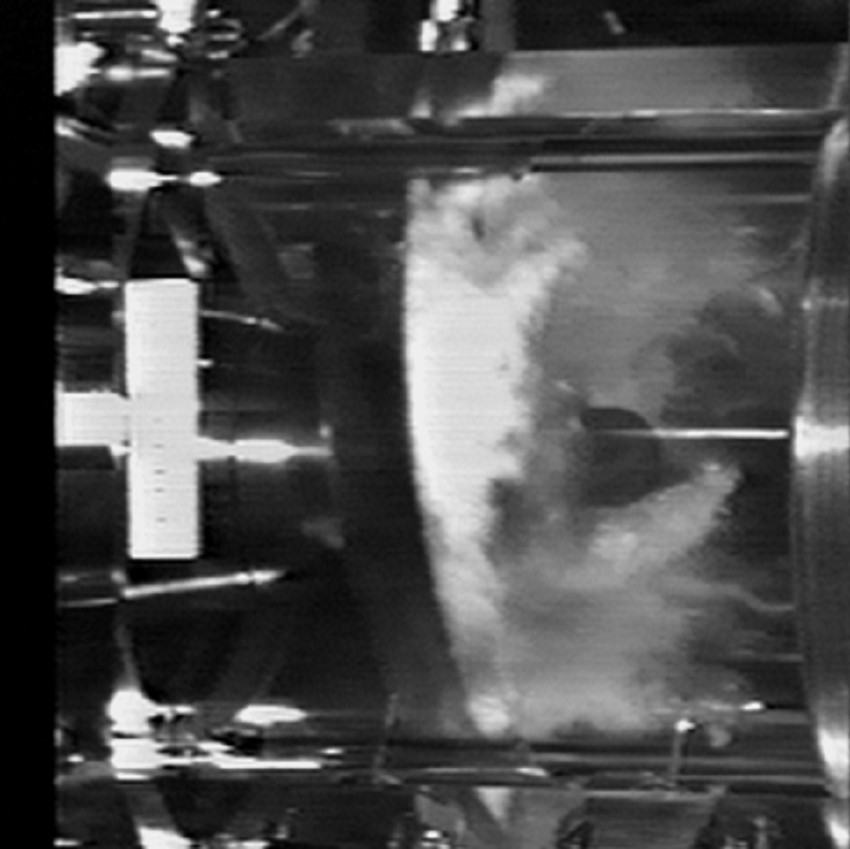

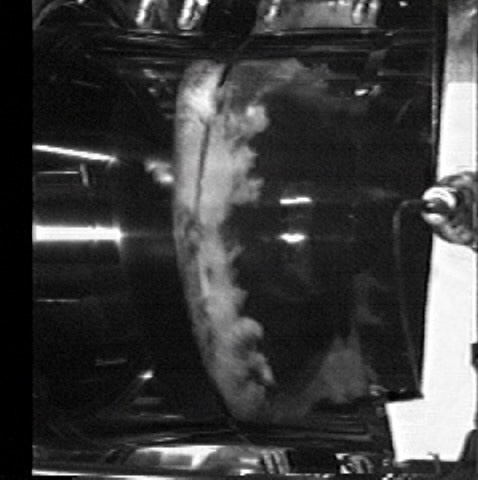

試験機1号機と並行して実施していたLE-7AエンジンのFTP改良インデューサ開発(試験機2号機に初適用)では当時の航空宇宙技術研究所の研究者と一緒にたくさんの供試体でたくさんの試験を実施しました。この経験が粘り強い開発・泥臭い開発の自分の根っこになっていると思います。

その後も8号機・9号機の同時期打上げ(VABの中で初めてH-IIAロケット2基が並行して射場整備しました)。

11号機では初の204型(SRB-Aが4本)打上げ。打上げ後に2段アンビリカルが燃えて、決死隊として射点までバルブを閉めに行ったなー・・・振り返ると20代の全てがH-IIAロケットでした。

まさか50号機も続くとは思ってもいませんでした。いまでも良い設計・スマートな設計・素直にカッコイイと思っています。

H3ロケット開発の傍らでH-IIAロケットの最終号機を見守りたいと思います。

ありがとう、そしてさようならH-IIAロケット!!

LE-7A FTP改良インデューサ開発の試験写真(従来設計(左)と改良設計(右))