COLUMN ~私とH-IIAロケット~

小森 和博

現所属:製造・発射整備部 生産計画担当

当時のH-IIA担当業務

製造・発射整備部 組立担当(構造)

最終号機を迎えるH-IIAロケットへのメッセージ

2000年ごろ、先代にあたるH-IIの8号機用機体が工場での製造を終えようとしており、その傍らでは新型のH-IIAロケットの開発が進んでいたころ、わたしは宇宙機器の構造組立職として配属されました。

H-II8号機の打上げ失敗の影響を大きく受けたH-IIA初号機製造は、対策を施すなどの為、引き当て機体の入れ替えなど状況が目まぐるしく変化し、混沌とした中での製造だったと記憶しています。

そうした中、H-IIA 初号機にて種子島宇宙センターでの構造改修作業を経験し、そのH-IIA初号機の打上げが無事に成功した瞬間の感動は今でも鮮明に思い出します。

その後H-IIA は6号機の打上げ失敗があり、工場作業がストップ、我々の現場も解散を余儀なくされるなど本当に厳しい時期がありました。

作業再開後も、生産機数が伸びず、作業員としてのノウハウの蓄積とその技能伝承が非常に難しい状況であり、量産品を製造している感覚には程遠いと感じることもありました。

またH-IIAの生産が伸び悩むなか、H-IIBの開発が始まり、仕様変更や高難度作業が多く、製造現場においてもロケット開発の難しさを痛感した時代でもありました。

そうした中、わたしを成長させてくれた経験があります。 それは、秋田県の山奥にある田代試験場において、難削材の高精度穴あけをはじめとする高難度の作業が多かった補助エンジントラスカバーを燃焼試験用機体に取り付ける作業でした。 厳しい環境の現地で、初めて試みる作業の連続となり苦しい時間でしたが、関係者と一緒になって乗り越えたその経験は、自身の大きな糧となりました。 その後に従事した、衛星分離部のような特殊な構造組立作業にもあの時の経験が活きて、無事に作業を完遂することができました。作業に関わった衛星が宇宙で活躍する姿を誇りに感じています。

H3ではH-IIAでの様々な経験を活かし、現場作業者が少しでも作り易いものづくりとなるよう、設計の段階から反映させることを心掛けました。 その結果、H-IIAでは毎号機苦戦が強いられていたエンジン部構造組立作業を、ほぼ半分の人数で目標に掲げた作業時間内にて作り上げることに成功しました。 これはいま最前線で作業にあたる担当者たちの大きな成果ですが、微力ながら自分自身も協力出来たことに喜びを感じています。

現在私は現場作業を離れ、生産計画を行う部署にてロケットの製造に携わっておりますが、H-IIA最終号機の打上げが成功し、後片付けが完了するまで業務は続いていきますので、最後まで全力で対応していきたい所存です。

人生の半分近く自分を育ててもらったH-IIAには感謝しかありません。最後まで見守っていきます。

組立作業中の補助エンジンカバー

機体側に取り付けられた補助エンジン

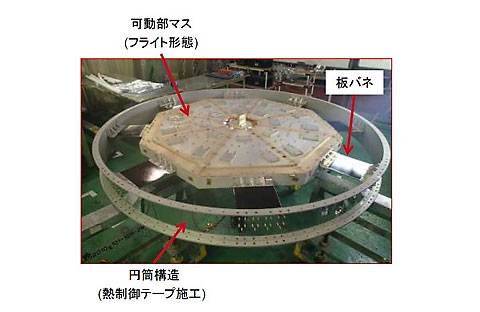

衛星分離部で難作業が多かったダイナミックダンパ

(技術資料より借用)