COLUMN ~私とH-IIAロケット~

更江 渉

現所属:宇宙輸送技術部門 射場技術開発ユニット

当時のH-IIA担当業務

2011年、H-IIAの競争力を向上するためのH-IIA高度化プロジェクト(正式名称:基幹ロケット高度化プロジェクト)を立ち上げ、プロジェクト管理、システム及び推進系サブシステムの研究開発業務に従事。

最終号機を迎えるH-IIAロケットへのメッセージ

H-IIAロケットの運用を開始してから約8年が経ち、H-IIBロケットの開発も完了した2009年頃、次の新しいロケット(今のH3ロケットのことです。当時は「次期基幹ロケット」「H-IIA発展型ロケット」などと呼んでいました。)をどうするかという議論をし始めていました。 ただ、新しいロケットを開発するにしても少なくとも10年くらいはH-IIAロケットを使い続けることになるため、すでに様々な課題を抱えつつあったH-IIAロケットのテコ入れが必要だろうという話になりました。 そこで、立ち上げたのが「基幹ロケット高度化プロジェクト」であり、当時私も立ち上げのメンバーにいました。 そこから2年弱、競争力のアップや課題解決をどうするのか検討したり、実際のロケットに乗ってもらうお客さん(衛星)に売り込みに行ったりなどして、2011年から本格的な開発を開始。 その成果として、2015年、国内初の大型商業衛星の打上げに成功しました。

「基幹ロケット(H-IIA)高度化」は少人数のプロジェクトチームだったので、プロジェクト管理とシステム及び推進系サブシステムを担当しました。

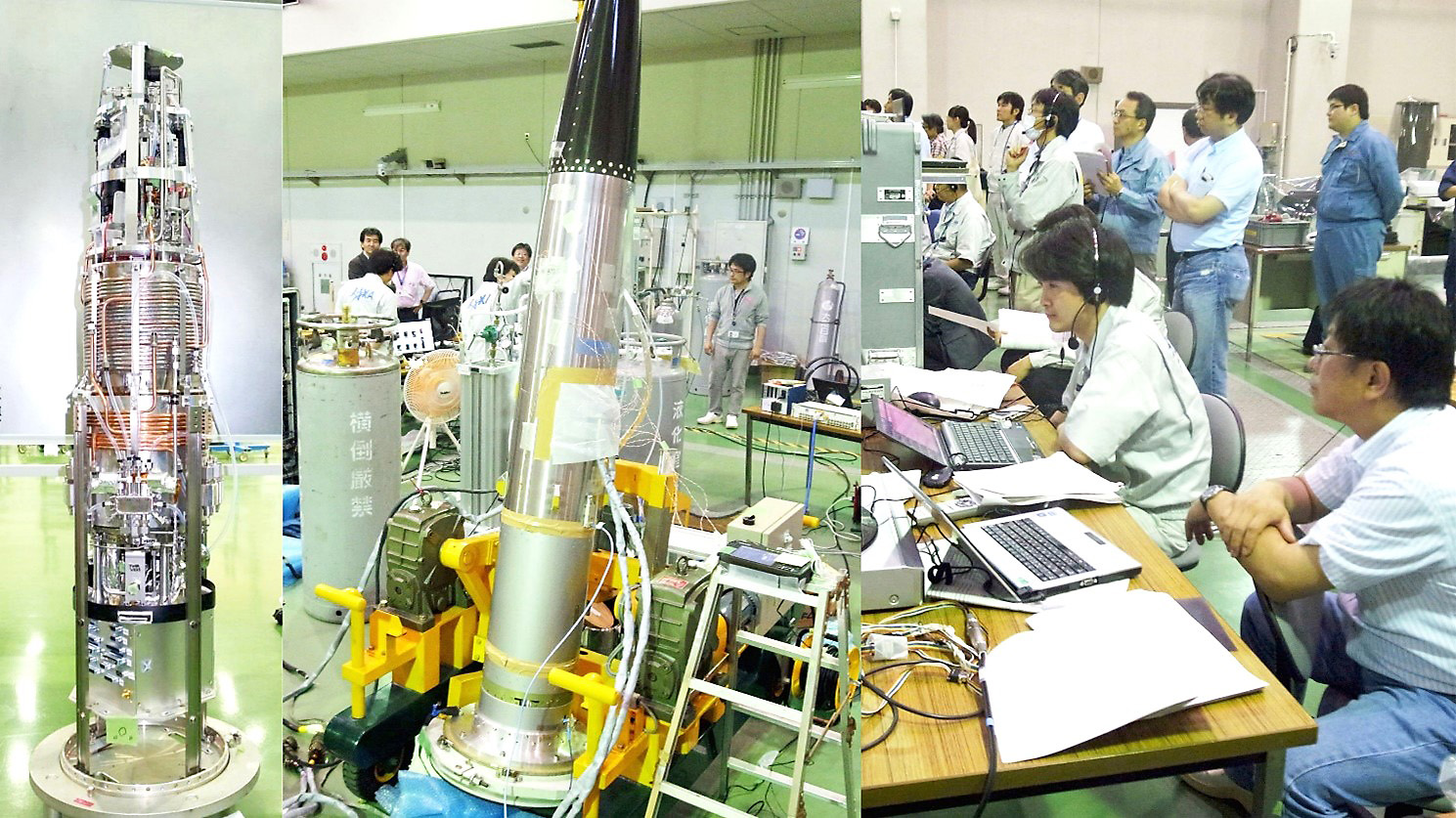

特に、ISASの観測ロケットを使って、微小重力下でのエンジン予冷効率化に関する飛行実験を行ったことはとても良い経験になりました。

実験機器(ペイロード)をゼロから設計して製作・組立、試験、打上げ準備までのすべてを数人で行いました。

試行錯誤の連続で三歩進んで二歩下がるという状況で(かっこよく言うと「アジャイル開発」笑)、肉体的にも精神的にも辛かったですが、この飛行実験で検証した予冷技術はH3ロケットが宇宙空間を長期間航行する際にも使われています。

また、学術的にも貴重な知見を得ることができました。

(参考)https://arc.aiaa.org/doi/abs/10.2514/6.2015-4213

その後10年間H-IIAロケットは使い続けられ、国内では初の50機というロングセラーになり、その運用経験が今のH3ロケットにも活かされています。

基幹ロケット(H-IIA)高度化プロジェクトのメンバー

(左)微小重力下でのエンジン予冷効率化に関する飛行実験の実験機器(ペイロード)

(中/右)実験機器(ペイロード)と観測ロケットとの組合せ試験