COLUMN ~私とH-IIAロケット~

小林 泰明

現所属:H3プロジェクトチーム

当時のH-IIA担当業務

宇宙開発事業団(NASDA)入社後、最初の赴任地である種子島宇宙センターで、H-IIAの射場施設設備の整備/システム検証からGTV/CFT(地上で行う大規模なシステム試験)を経て試験機1号機の打上げまで携わりました。

以降、H3開発に係るまでの間は衛星部門の所属でしたので、打ち上げてもらう立場でした。

H3開発が始まり輸送部門に戻った以降は、基盤U/高度化プロジェクトの併任として、IMU/GNS/FCS(ロケットに搭載する電子機器)の改修や不具合対応を担当していました。

最終号機を迎えるH-IIAロケットへのメッセージ

ドーリーが動くたびにアスファルトが沈んで深い轍ができたり、磁性体を正確に読み取れずにドーリーが途中で止まっちゃったり、光中継装置経由のデータ伝送が安定しなかったり、 機体組立後に地上と通信が確立しなかったり、機器電源入れる度にラッシュ電流でエラーが発報したり、CFT中にアクチュエーターがぶっ壊れてエンジンパンツがピンク色に染まったり、 電気系のトラブルが起きると、「おーい、スケマ持ってこい!!」と怒声が飛んで、担当者がスケマチックダイヤグラムを抱えてすっ飛んできたり・・・不具合でバタバタしていた時のことしか記憶にありません(笑)。 そんなH-IIAが50機も打ち上がるなんて当時は想像できなかった。 バトンを受けた技術者や製造現場の皆さんの努力と苦労が凝縮された尊い成果なのだと思うし、H3開発時にお世話になった飛島工場の製造現場の皆さんの顔が思い浮かびます。 そんなH-IIAの技術や経験が継承されたH3には是非3桁越えを達成して欲しい。

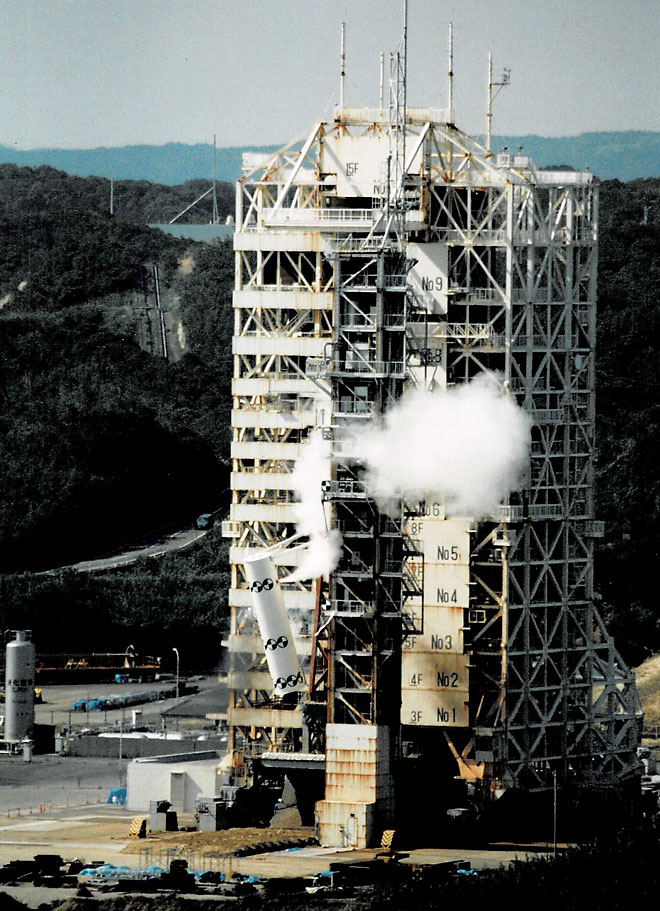

SRB分離試験_PSTより

SRB分離試験