H3ロケット試験機2号機応援サポータ

本キャンペーンを通じ、試験機2号機の応援サポーターとなっていただいた企業・団体をご紹介致します。

参加企業一覧(50音順。クリックすると各社HPへリンクします。)

試験機2号機ミッション

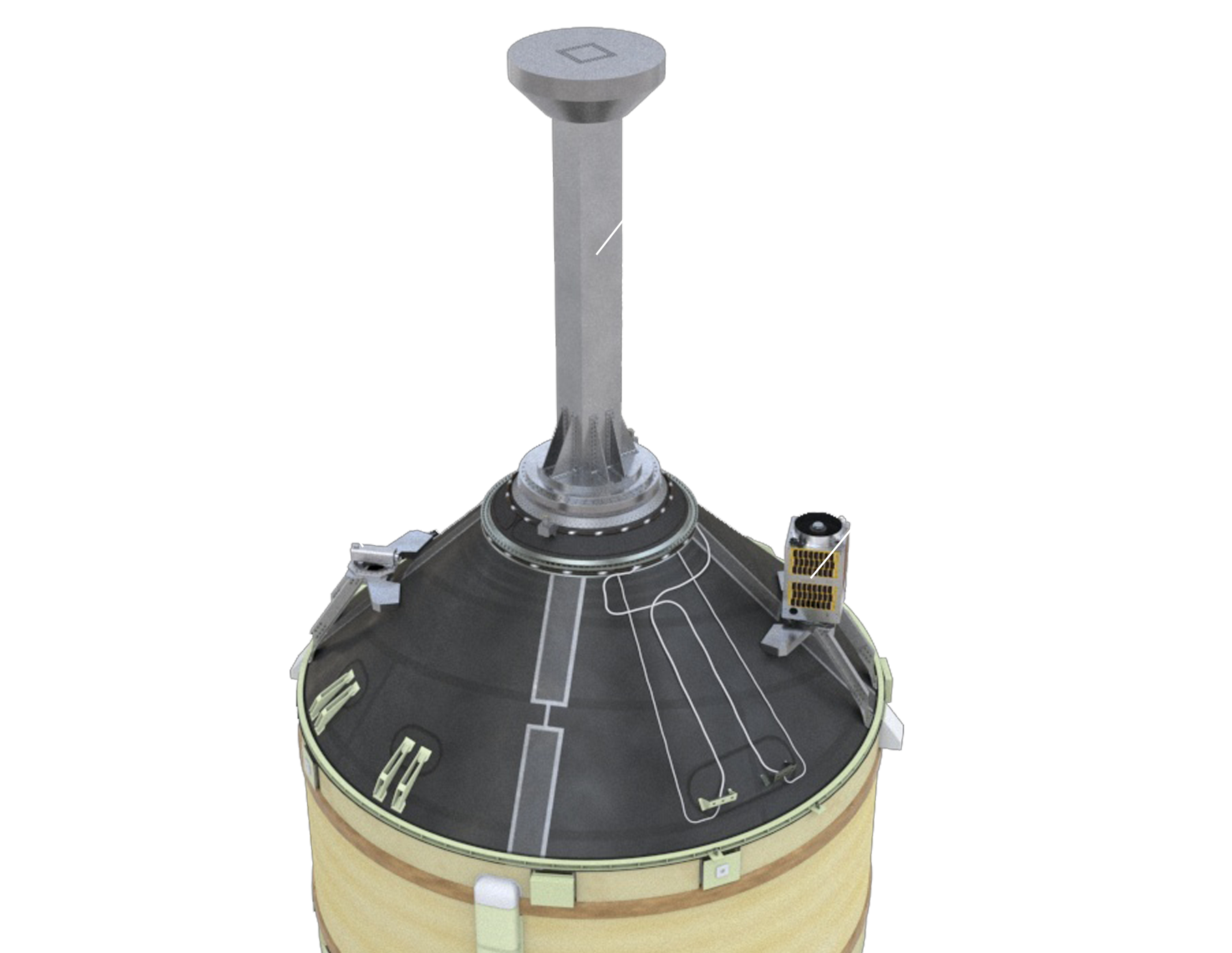

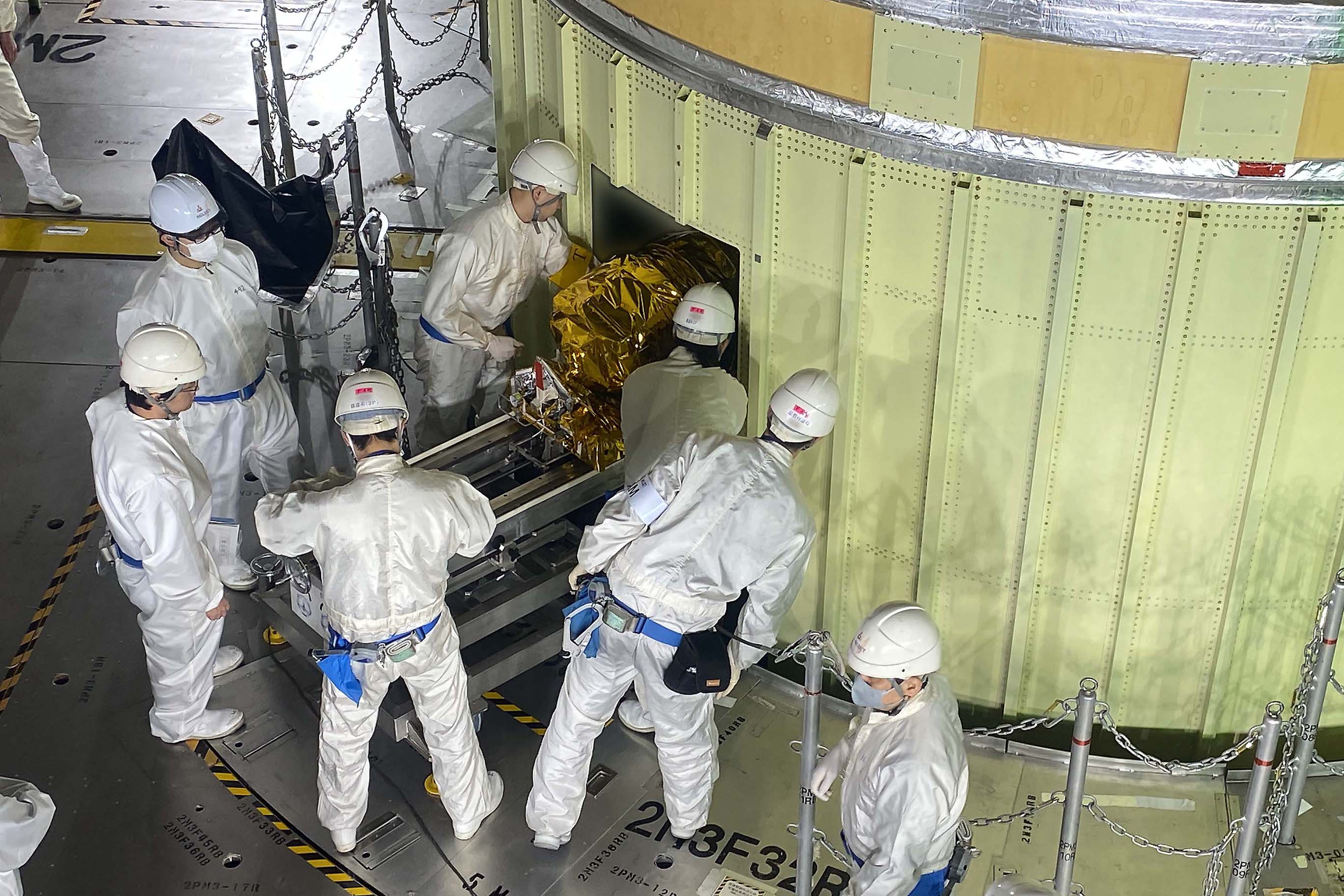

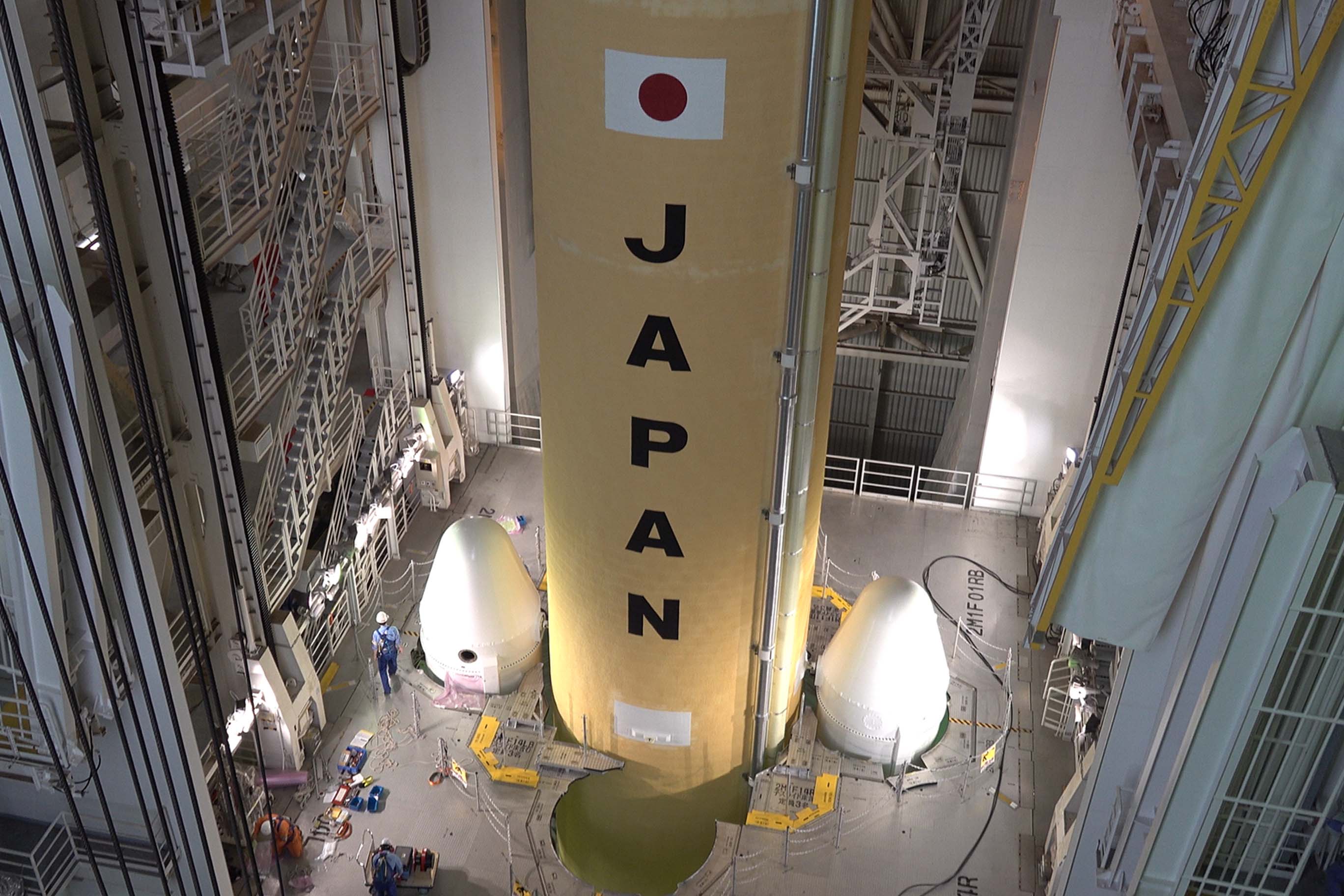

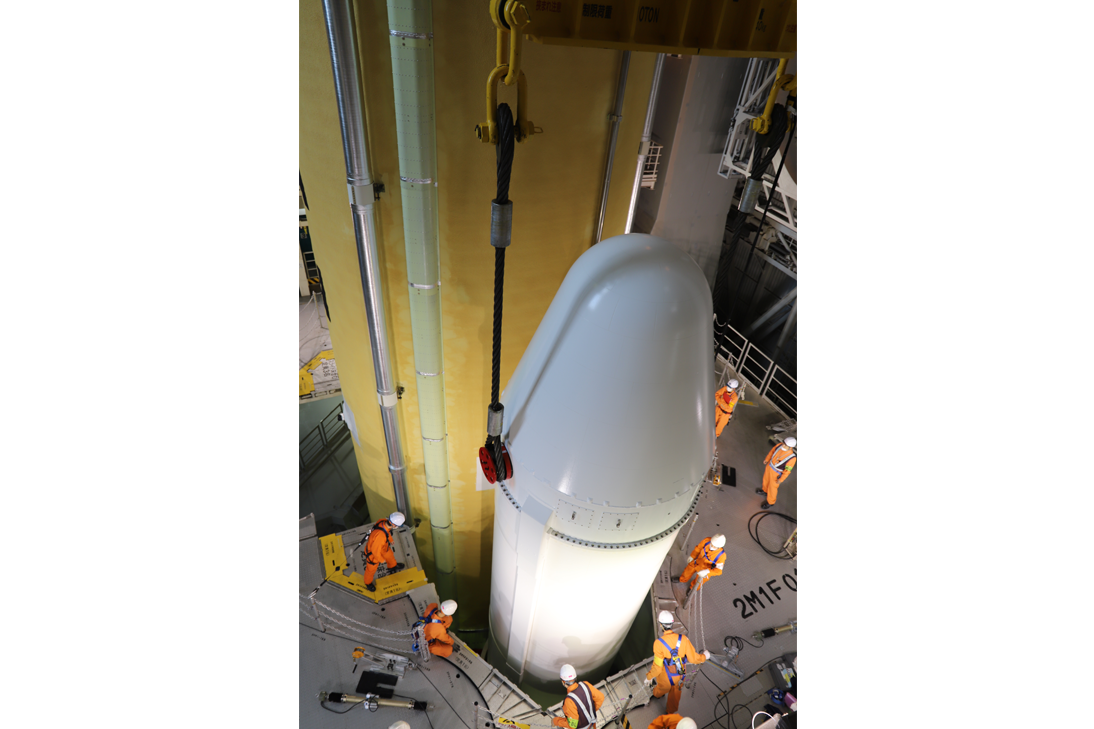

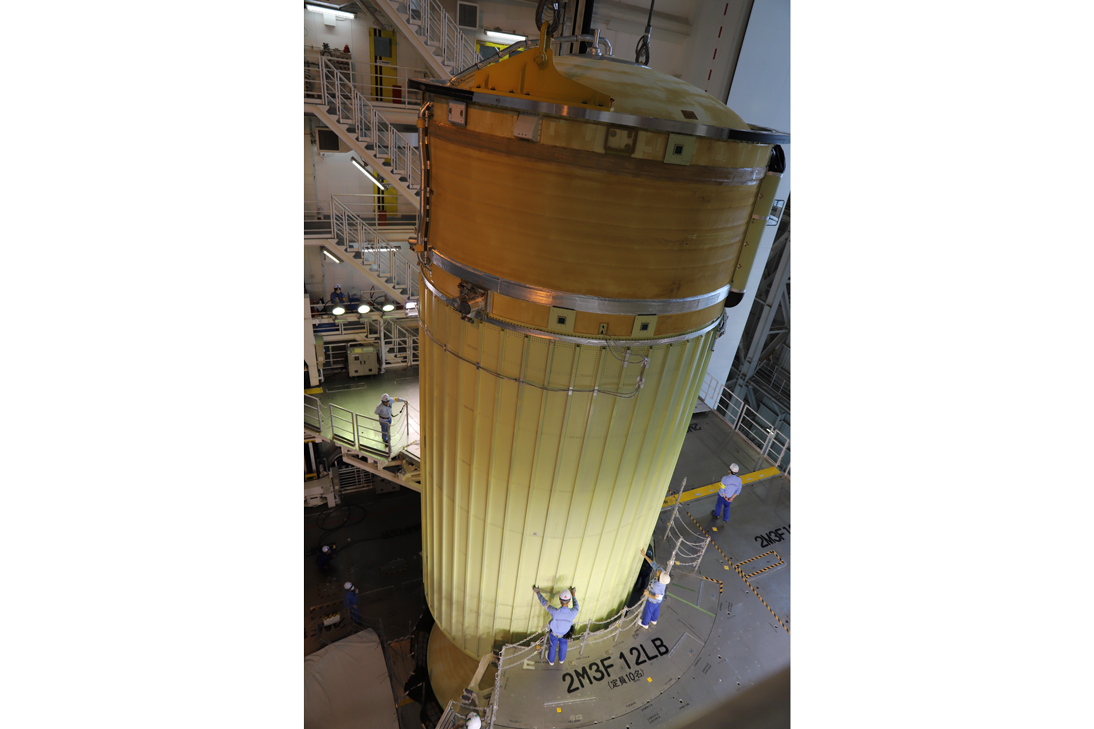

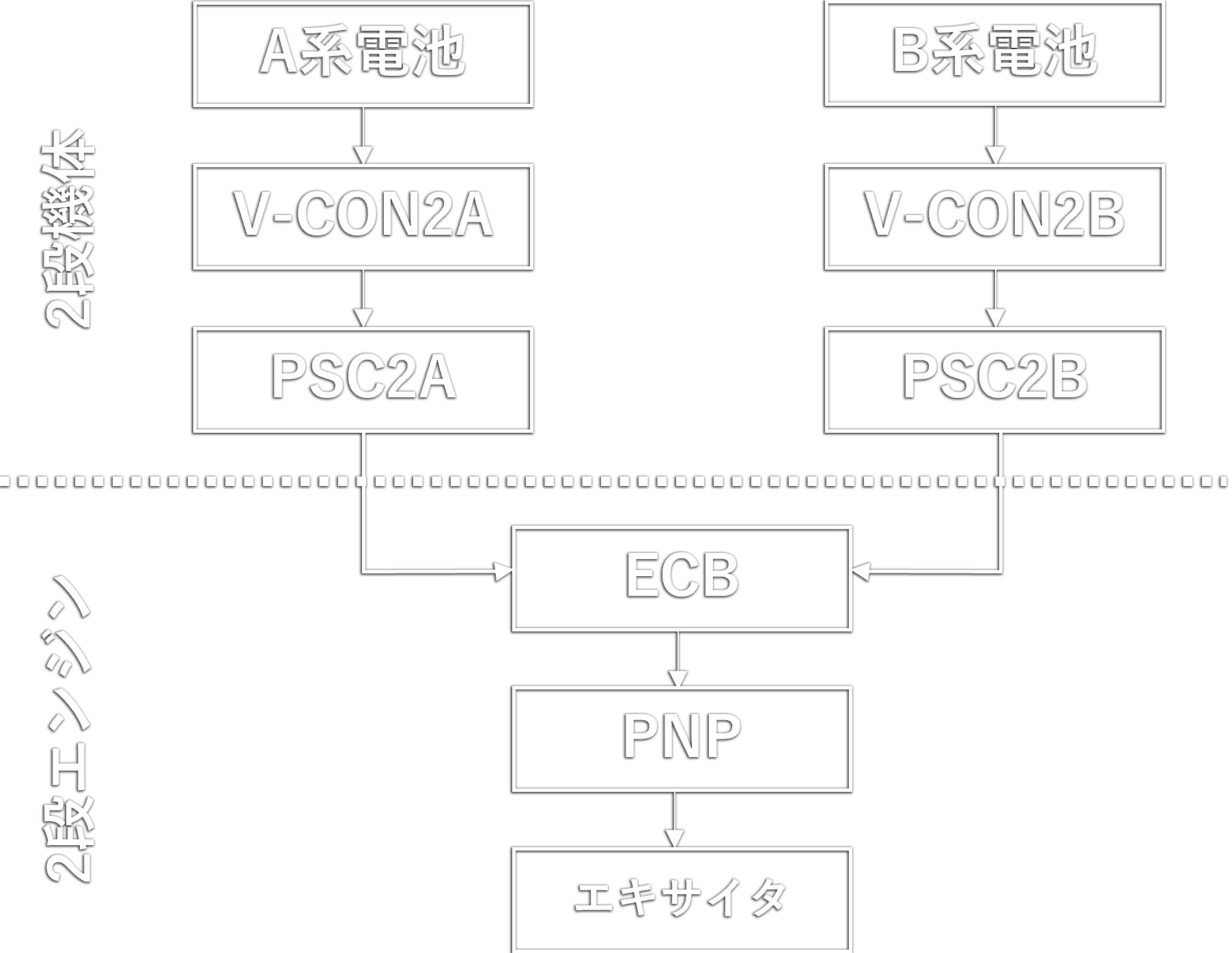

試験機2号機では早期の飛行実証を図るため、試験機1号機と同じ機体形態とし、ペイロードには「ALOS-3」と同等の質量特性をもつ「ロケット性能確認用ペイロード(VEP-4)」を搭載します。 軌道投入までの飛行経路も試験機1号機と同様です。今回のミッションではH3ロケット開発の妥当性を検証するとともに、小型副衛星2基(CE-SAT-IE/TIRSAT)に対して軌道投入の機会を提供します。

ロケット及びペイロードの名称及び機数

- ・ロケット:

- H3ロケット試験機2号機(H3-22S形態)*1

- ・ペイロード:

- ロケット性能確認用ペイロード(VEP-4)*2

- :小型副衛星(CE-SAT-IE)

- :小型副衛星(TIRSAT)

*1:LE-9エンジン2基、固体ロケットブースタ(SRB-3)2本、ショートフェアリングの機体形態

*2:Vehicle Evaluation Payload-4の略

【参考】VEP:H-IIロケット試験機1号機に搭載(1994年2月打上げ)

VEP-2: H-IIAロケット試験機1号機に搭載(2001年8月打上げ)

VEP-3: H-IIAロケット試験機2号機に搭載(2002年2月打上げ)

試験機1号機と試験機2号機の比較

| 試験機1号機 | 試験機2号機 | |

|---|---|---|

| 機体形態 | H3-22S | H3-22S |

| ペイロード | ALOS-3 |

VEP-4 小型副衛星(CE-SAT-IE) 小型副衛星(TIRSAT) |

| 衛星フェアリング | ショートフェアリング | ショートフェアリング |

| 第1段 (LE-9) |

type1 × 2基 |

type1 × 1基 type1A × 1基 |

| 固体ロケットブースタ (SRB-3) |

2本搭載 | 2本搭載 |

| 第2段 (LE-5B-3) |

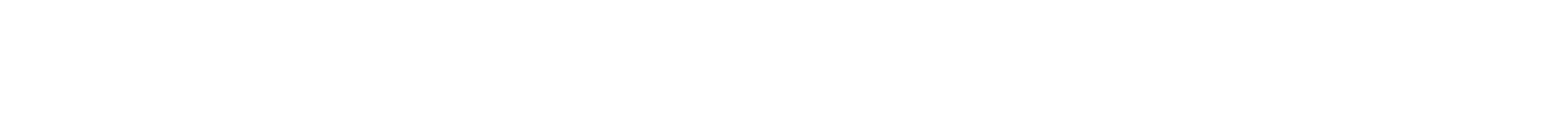

1基搭載 | 1基搭載 TF1不具合対応としてエキサイタ改修品搭載 |

| 搭載機器 | H3-22S対応の各機器を搭載 | H3-22S対応の各機器を搭載 TF1不具合対応としてPSC2改修品搭載 |