前職で学んだ

”三方良し”を現職にも

事業推進部

大野 勇人

1. 現在の業務を教えてください

部門共通の情報システムの維持管理と、部門全体のセキュリティの維持確保が主な仕事です。 前者のシステムはロケットの打上げや試験の際に使われるものです。 常日頃から障害等で止まらないようにすることはもちろんのこと、打上げや試験の際には現場の皆さんからの問合せや万が一の事態にもすぐに対応できるよう特別な体制を敷いて望んでいます。 後者については、情報システムやセキュリティについてのよろず相談にはじまり、部門内のルール整備、教育等の普及啓蒙活動、監査や事故発生時の対応等幅広く行っています。

2. JAXAに転職するに至ったきっかけを教えてください。

「時はきた!それだけだ。」というだけではなかなか伝わらないと思うので、もう少しちゃんと書きます。学生時代は探検部に所属しており、探検的な何かを仕事にしたいと考えてJAXAも考えていました。

しかし、当時のエントリーシートにあった「あなたの能力をどのように生かせるか」という項目が何故かどうしてもうまく書けませんでした。

それらしいことを書いて提出することもできたとは思うのですが、当時の自分は、胸を張って「これができます」といえるようになってから再び挑戦する選択をしました。

それから約5年間、システムエンジニアとして経験を積んだのちに門を再びたたいた次第です。

3. 実際に転職してみていかがですか?

転職して良かった、と思っています。 マゼラン艦隊の世界一周により水平的探検が一つの区切りを迎え、ヒラリーとテンジンのエベレスト登頂で垂直的探検もまた一つの区切りを迎え、 そして衛星から地球上をくまなく撮影することが可能となったこの現代において、宇宙は数少ない残された探検的行為ができる場所と考えています。 そうした中で、宇宙にアクセスするための手段であるロケットの最先端の研究開発や打上げに携われることは、探検部出身者として何物にも代えがたい喜びを感じています。

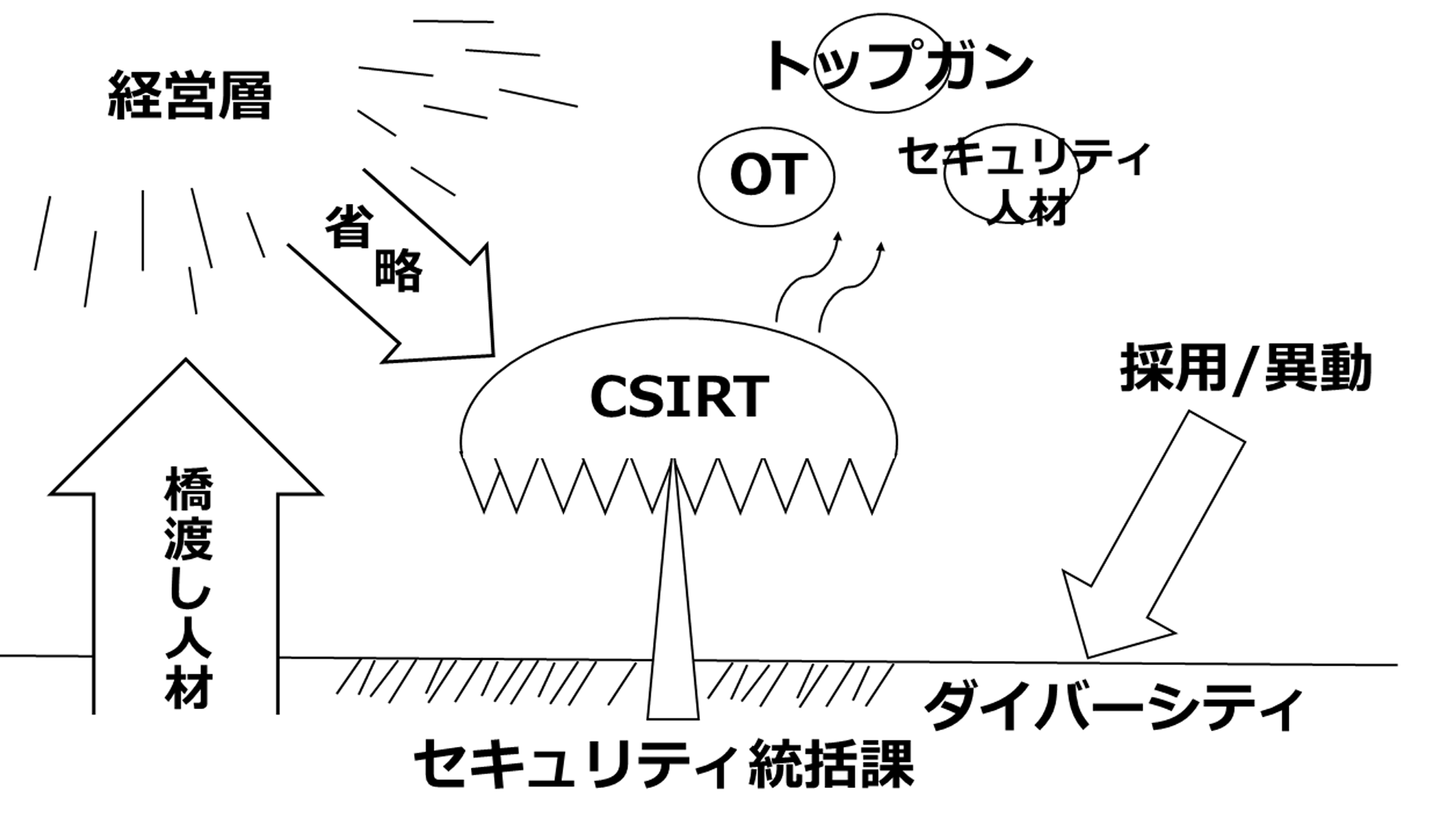

大野さんが考えるJAXAのセキュリティ人材とは

前職ではお客様の課題を解決するための最適なシステムを提案したり、あるいは運用の中で生じるトラブルや問題に対処する経験を数多く積ませてもらいました。 技術的な知見はもちろんのこと、それらの経験を通じ、自分や自社にとって良いだけでなく、目の前のお客様(例えば情報システムのご担当者)、 さらにはその先にいらっしゃる実際の利用者の方にとっても良い、いわば「三方良し」であることが重要であることを学んだのですが、今でもその考えは重要にしています。

質問や相談に対し、単にYES/NOの回答をするだけでなく、実は言葉に現れていない課題があるのではないかを考えたり、ルールに照らしてそのままではできないことに対して代替案を提示するよう心がけています。 1936年にチューリングマシンが考案されて約90年が経とうとしている現代において、情報システムは動いて当然という世の中になっています。 他方で、1988年に世界初のコンピュータウイルスとよばれるモリスワームが世に現れてから約40年、特にサイバーセキュリティに関しては非常に厳しい時代にあります。 このような状況下において、いかにして障害や事故を減らしていくか、万が一の事態が発生した際にいかに早く対処、復旧していくかは非常に難しい問題です。 解決のアプローチは色々ありますが、個人的にはセキュリティのために業務があるのではなく、業務のためにセキュリティがあるべき姿と考えています。 情報システムやセキュリティの研鑽を積むだけではなく、同時に業務や組織に対する理解度もあげることで理想とする姿を実現する。 言うは易く行うは難しですが、やりがいのある仕事です。

4. 次にやりたいこと、将来的に成し遂げたいことがあれば教えてください。

今後も輸送部門の業務に貢献したいという強い思いがある一方で、セキュリティに軸足をおいて新たなことに挑戦してみたい、という思いも同時にあります。 JAXAは様々なバックグラウンドを持った方が集まった組織ですし、挑戦することに対して前向きな風土があると感じています。 このような環境に身を置かせていることに感謝しつつ、時には回り道もしつつ、前職で得たITスキルと入構後に培ってきたセキュリティの知識と経験を活かして、今後も宇宙開発をセキュリティの面から支えたいと考えています。

©Japan Aerospace Exploration Agency